大阪・関西万博イベントレポート

テーマ:ジャズで関西を盛り上げる

シンガー 石井順子×ミュージシャン 吉川裕之

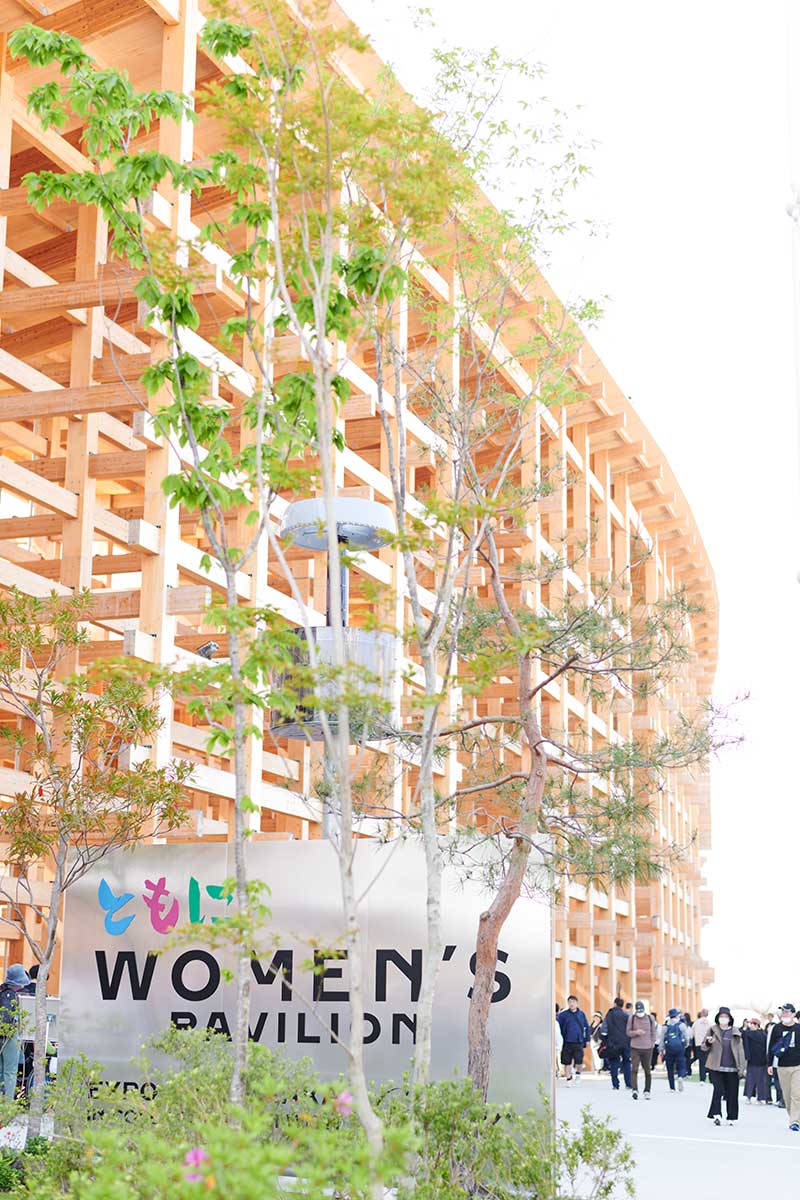

去る5月3日(土・祝)、大阪・関西万博の「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」で開催された、大丸心斎橋店主催のイベント「THINK“WELL-BEING” FOR OUR CITY〜ビジョナルリーダーと“都市のウェルビーイング”を考える」。ジャズシンガーであり神戸のジャズバー「ヘンリー」を経営する石井順子さんと、クラリネット奏者であり「ジャズシティ大阪」の幹事長である吉川裕之さんをゲストに迎え、「ジャズで関西を盛り上げる〜ジャズ文化による地域発展〜」をテーマにトークショーとライブ演奏が行われました。

ウーマンズ パビリオンの

「WA」スペースでイベントを開催。

イベントが行われた「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」があるのは、未来志向の企業パビリオンが集う東ゲートゾーン。組子のような三角形をベースにした幾何学模様のファサードがとても印象的です。2階には「UPPER GARDEN」があり、その奥にある「WA」スペースでイベントが行われました。

「WA」スペースは、性別、人種、年齢、能力に関係なく、すべての人がともに考え、継続的に対話する場所。「大いなる地球」「ビジネス&テクノロジー」「教育と政策」「アートと文化」「フィランソロピー」「ジェンダーとアイデンティティー」など6つのテーマで、企業や教育機関などが講演会、パネルディスカッションなどを開催し、人々の行動を喚起する発信をしています。

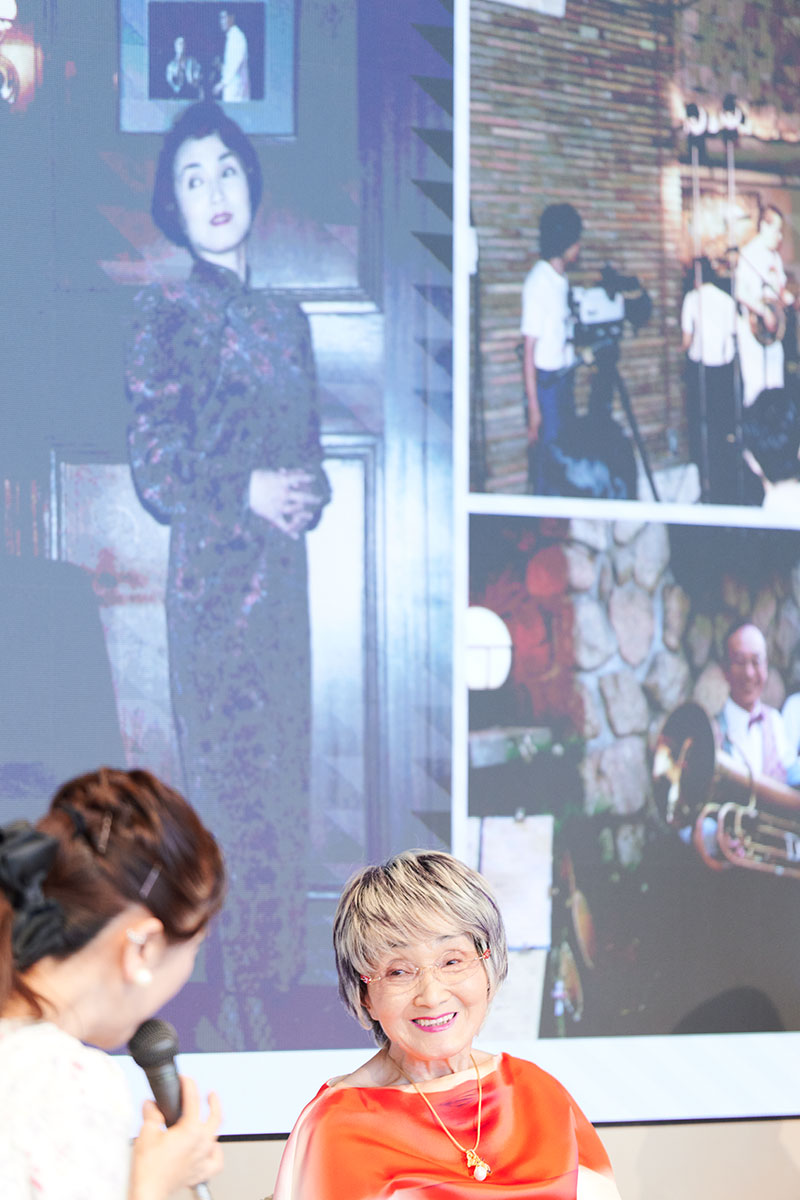

会場ではフリーアナウンサーの永倉由紀さんが司会を務め、この日のテーマが「ジャズで関西を盛り上げる 〜ジャズ文化による地域発展〜」であること、ジャズが大阪で発展して約100年、近年ではジャズを生かした地域活性化の取り組みが行われ、その一環として、大丸心斎橋店では「DAIMARU SATURDAY NIGHT JAZZCLUB」が行われていることを紹介。続いて、会場に詰めかけた参加者の期待が高まる中、この日のゲストである石井さんと吉川さんが登壇しました。

朱色と白のバイカラーのワンピースがとても艶やかな石井さん、紺のスーツにレジメンタルのボウタイがダンディな吉川さんの登場で、会場は華やかな雰囲気に包まれます。そして、永倉さんが2人のプロフィールを読み上げました。まずは石井さんの長いジャズ人生を駆け足で紹介します。

ジャズシンガーであり、ジャズバーも経営している石井順子さんは、1938年神戸生まれ。幼少期から歌に親しみ、17歳からジャズシンガーとして活動。1950年代には、神戸のジャズ喫茶や大阪のキャバレーなどのステージに立ち、1984年から神戸のジャズバー「ヘンリー」で働き、現在はオーナーとして店を切り盛りしながら、ジャズライブで歌声を披露していること、ジャズフェスティバル「神戸ジャズストリート」にも多く出演してきたことが紹介されました。

続いては、吉川裕之さんのプロフィールの紹介です。

1970年の大阪万博の年にジャズクラリネットプレイヤーとして音楽人生をスタート。同年に渡米し、ニューオーリンズやカリフォルニアで演奏活動を行ない、帰国後に「South Side Jazz Band」を結成。トラディショナルジャズを中心に演奏活動をし、「ジャズシティ大阪」の幹事長として、若手の育成や地域活性のためのイベントプロデュースもするなど、幅広く活躍されていることが紹介されました。

大阪と神戸のジャズ隆盛期、

キャバレー『富士』のステージ。

「石井さんは、1955年、17歳の時に神戸の『月光』という音楽喫茶でデビューし、その後、神戸や大阪のジャズ喫茶やクラブ、キャバレーで歌われたということですが、まずはその頃のお話をお聞かせください」

永倉さんの質問に、石井さんは大阪・ミナミでジャズが華やかなりし頃のエピソードを話してくれます。

「大阪の道頓堀はその頃からとてもにぎやかで、宗衛門町には当時『メトロ』と『富士』という大きなキャバレーが2つありました。『富士』は、1階にダンスホール、3階にキャバレーがあって、中2階には、ウイスキーが流行り始めた頃で洋酒バーがありました。全フロアで約2,000人が入る大きなハコでしたね。キャバレーにはフルバンドが4つぐらい入っていて、私は、堀田実さんという方のバンド専属で歌っていました。ホールの真ん中には円形ステージがあって、ワルツが流れるとそれが回転し出してね。田植えをモチーフにしてハッピを着て踊るなど、季節に合わせたユニークなショーをしていました」

懐かしそうに当時の思い出を語る石井さん。シンガーになったきっかけは? との永倉さんの質問に、石井さんは両親の影響があったと言います。

「両親が、現在はハーバーランドがある東川崎町で『ジャズ』という店名のミルクホールをしていたんです。店名からもわかる通り、店ではジャズばかり流していたので、自然と私もジャズを口ずさんでいました」

家族のために高校を辞め、

音楽喫茶『月光』でデビュー。

小さな頃からジャズに慣れ親しみ歌い、ラジオ局がやっていた「のど自慢」にもよく出ていたという石井さんですが、高校2年生の時に人生を変えてしまうような出来事がありました。

「父が、エアブレーキが故障した市電に轢かれて大ケガをして働けなくなってしまったんです。3人の弟と妹がいたのですが、家も売らなくてはいけない話も出てきて。家族のために何かせなあかんと思って、高校2年生の終わりごろに学校を辞めました」

生活のために高校を中退した石井さんの元へ、神戸のジャズ喫茶「月光」が「のど自慢」での石井さんの歌声を聴いてスカウトに来たそうです。

「黒塗りの外車に乗って、知らないおじさんが家の近くまで私を探しに来たんです。近所の人は、『順子ちゃん、気ぃつけや。人さらいかもしれへんで』と言ってましたけどね(笑)。『月光』は専属の歌手がいる音楽喫茶で、そこの社長が会いたいとおっしゃって。当時は歌える曲が5曲しかなかったんですけど、生バンドの演奏で1日10曲を歌わなくてはいけない。社長に『1日2曲覚えさない』と言われて、ちょっとずつ覚えていきました」

歌手としての人生をスタートした石井さん。1950年代の神戸や大阪はジャズ喫茶、クラブ、キャバレーの全盛時代で、前述の大阪のキャバレー「富士」のほか、「田園」、「ビクター」、神戸のジャズ喫茶「白馬車」、クラブ「紅馬車」、「青い城」などで歌声を披露。その頃の思い出については、次のように語ります。

「お金のために歌うのはしんどいからイヤや!と、当時よく言ってたのを思い出します(笑)。365日休みなしで働いていましたから。土日はダンスホールや音楽喫茶のステージにも立ちました。毎月、今月はなんぼ稼がなあかんと考えながら歌っていたんですよね」

尊敬するブルースの女王に、

プロとしての姿勢を教わった。

日々の多忙なステージを乗り越えながら、石井さんは「セントルイス・ブルース」「スターダスト」「オール・オブ・ミー」など、自身の歌声に合わせて編曲した譜面を増やし、約130曲ものレパートリーを歌えるようになっていきました。ジャズ全盛期ということもあり、当時のスター歌手たちとの交流も多かったと話します。

「大阪・宗衛門町のキャバレー『メトロ』には私の大先輩のラテン歌手、坂本スミ子さんが出ていらっしゃって、かわいがっていただきました。当時私は、チビちゃんとかマメちゃんと呼ばれていて(笑)、坂本さんが『チビちゃん、これからはこういうのも聴いて勉強しとき!』と、エラ・フィッツジェラルドのレコードをプレゼントしてくださいました」

ブルースの女王・淡谷のり子さんのステージの前にも石井さんは歌ったことがあるそうです。

「淡谷先生の声は、おしゃべりでも歌でも、いまだにあんなにきれいな声は聴いたことがないほどです。ステージの前日に入って入念にリハーサルをする姿勢や、舞台裏で支えるスタッフへの心遣いも淡谷先生から教わったこと。それ以来、私も演奏のなか日には、スタッフのみなさんにお礼を伝えて、出演料の一部を添えるようになりました」

このほかにも歌手の松尾和子さんやディック・ミネさん、クラリネット奏者の北村英治さん、そして平尾昌晃さん、山下敬二郎さん、ミッキー・カーチスさんなどロカビリーのスターたちとの交流もあったそうで、「ミッキーとは今でも交流があって、結婚式にも呼ばれたんですよ」と、大阪の北野劇場で撮影された2ショット写真を見ながらコメントしていました。

そんな音楽が世間を魅了していた時代に、多くの人に歌声を届けていた石井さん。司会の永倉さんは、吉川さんにも感想を聞きました。

「すごいですね。羨ましい。私が音楽活動を始めた1970年頃は、キャバレーもクラブも、ジャズをやる環境はほとんどなかった。周りから『ジャズは終わったよ』と言われてショックだったのを今でも覚えています。当時は渡辺貞夫さんや日野皓正さん、そして96歳でいまだに現役でライブをされている北村英治さん、そういう素晴らしい方々はいたんですけど、大阪ではジャズをやる環境は少なくなってきていて端境期でしたね」

過労により引退を決意も、

復活して今も歌い続ける。

吉川さんが羨ましがるほどジャズが花開いた1950年代でしたが、石井さんは過労により、1962年に引退を決意。1970年の大阪万博の頃は、大丸神戸店のネクタイ売場で働いていたそうです。

「病み上がりでブラブラしていると、母に『働かざる者食うべからず』と言われて。まあ冗談ですけどね(笑)。それで父の知り合いの紹介で働かせていただきました。朝10時から午後3時まで。昔は百貨店に入ったらすぐに大きなネクタイ売場があって。販売の仕事ははじめてだったので最初は大変でしたけど、飲食店のママさんのところにケースを持って販売に行ったりもして、たくさん売るようになると、ネクタイのブランドの担当者からお礼を言われるようになりました。あの頃も楽しかったですね」

大丸神戸店で働いていた石井さんは、バー「ヘンリー」にお客として訪れていましたが、1984年、先代のオーナーである故・林清池(りんせいち)さんに請われる形で働き始めます。程なくして石井さんの歌手としての経歴が常連客に伝わり、毎日のように「ヘンリー」で歌声を披露するようになったそうです。

それから再びジャズの歌い手として40年以上第一線で歌い続ける石井さん。チャリティコンサートの企画を手がけたり、1982年から開催されているジャズフェスティバル「神戸ジャズストリート」にも多数出演したりと、活躍の場は広がっていきました。

「『神戸ジャズストリート』を企画した音楽プロデューサーの末廣光夫さんには、『全日本ディキシーランド・ジャズ・フェスティバル』など、いろんな機会でお声がけいただきました。『神戸ジャズストリート』にも何度も出演させてもらって、この写真は震災後1回目のパレードの様子。広場でディキシーランドを演奏して、みなさんに喜んでいただけました。ジャズを歌い始めた頃は不良の音楽なんて言われましたけど、歌を聞いている人を見ると、みんなハッピーな顔をしている。そういうのが私も好きだから、一緒に歌ったり踊ったりしようと、ここまでやってきました。ジャズは肩肘張らずにすぐに踊れるのもいいところですよね」

吉川裕之さんが解説する

大阪ジャズシーンの黎明期。

続いては、吉川裕之さんのジャズとの関わりについて話を聞いていきます。

まずは、司会の永倉さんから、大阪のジャズの歴史は1922年、老舗料亭「なだ万」が経営に乗り出した洋風ホテルのレストランで、サックス奏者の前野港造さんの楽団が演奏したことが始まりとされていることが紹介されました。

「1920年代のジャズはダンスの伴奏音楽でした。アメリカから日本にジャズが入ってきたのですが、明治45(1912)年に、東洋汽船で、東洋音楽学校(現・東京音楽大学)の卒業生がアメリカに行ったことがきっかけとなりました。クラシックを習っていた彼らがアメリカに行って驚いたのは、音楽がまったく違うこと、そして男の人と女の人がくっついて踊っていること(笑)。カルチャーショックですよね。それで彼らは譜面や楽器を持って帰ってきて、日本のジャズの夜明けが来たと聞いています」

1923年に関東大震災があり、関東のミュージシャンの多くが関西に拠点を移したこともあり、1924年には大阪に次々とダンスホールが誕生し、一大ブームとなったことから“大阪ジャズ発展の年”とされていることが永倉さんから説明されたあとに、吉川さんはこう続けます。

「当時の大阪ミナミの道頓堀界隈には街角にジャズがあふれていた時代で、今はグリコの大看板がある辺りにあった『カフェ パウリスタ』は、日本初のプロジャズバンド、ラフィング・スターズが契約して演奏していました」

往時の大阪・ミナミの活況ぶりが垣間見える話に続き、吉川さんは道頓堀界隈での興味深いエピソードを次々と話してくれました。

「今、大丸心斎橋店にもお店があるうどんの名店『道頓堀 今井』ですが、当時は今井楽器店だったんです。その頃アメリカですごく人気のあった『C・Gコーン』製のサクソフォンなど貴重な輸入楽器を販売していました。また、難波の高島屋が少年音楽隊を設立し、うなぎ屋『いづもや』も店の宣伝をするために『いづもや少年音楽隊』を結成。道頓堀に船を浮かべてジャズ演奏もしていたんですよ」

うなぎ屋の話が出たところで、石井さんが、うなぎにまつわる幼少時の思い出を語ってくれました。

「時々父親に『まむしを食べに行こう』と、大阪へうなぎを食べに連れて行ってもらったんですよ。関西では、うなぎのことをまむしと言うでしょ。でも小学生だとそんなこと知らない子が多かったから、学校で『昨日、まむし食べた』と言うと、みんな怖がってました(笑)。もしかしたら父は、『いづも屋少年音楽隊』を見たことがあったかもしれないですね」

ニューオーリンズで見た、

船上のジャズ演奏を道頓堀で。

石井さんの話にやさしく微笑みながら吉川さんの話は、「『いづも屋』さんじゃないけど、道頓堀川を運航する観光船でジャズをやったら面白いねということで、15年前から始めたのが、道頓堀川を行き来しながらジャズを楽しめる『とんぼりリバージャズボート』なんです」と近年の大阪ジャズの動向へと進みます。

かつて、うなぎ屋がやっていた船上でのジャズ演奏を、ある意味で現代に甦らせたとも言える「とんぼりリバージャズボート」。これは、吉川さんがアメリカで暮らしていたときにインスパイアされた情景によって、誕生につながったと話は続きます。

「ニューオーリンズにミシシッピ川という大きな川が流れているんですけど、その川の上を観光船が走っていて、船上でジャズバンドが演奏している。これはとてもいいなあ、と。道頓堀は川幅が狭いけれど、同じようにやってみたいと思ったのが、きっかけなんです」

ニューオーリンズでのエピソードが出たところで、吉川さんにはアメリカで演奏していた頃の話もうかがいました。渡米のきっかけとなったのは、1970年の大阪万博だったようです。

「当時の万博会場にアメリカンパークという広場があって、そこで演奏をしていました。毎週土曜、日曜に演奏していたので、半年で渡米できるぐらいのお金をいただいた。それで行きは船で16日かけてアメリカへ行きました。当時は日本の客船がなかったので、客貨船でしたね」

吉川さんは渡米して、ジャズの本場ニューオーリンズ、カリフォルニアなどで3年間暮らすことになります。

「ニューオーリンズやサンフランシスコ、シカゴなどで演奏活動をしていました。当時はアフリカ系アメリカ人の公民権が認められてまだ10年も経っていない頃でしたね。ジャズの街・ニューオーリンズのすごいところは、音楽やジャズと生活が一体になっていること。結婚式で演奏をしたバンドが、お葬式でも演奏する。当時はまだ土葬が主流で、遺体をお墓に埋葬したら『天国に行ったから、もう自由なんだ!』とどんちゃん騒ぎをしながらみんなでパレードをして帰る。こんなふうに生活のあらゆるシーンにジャズがあるんです。街のメインストリートであるバーボン・ストリートではあちこちでジャズが流れていましたし、伝統的なディキシーランドを聴ける環境を残そうというプリザベーション・ホールの存在も印象的でした」と吉川さん。

街を丸ごとジャズステージに。

大阪の“音の風景”を目指して。

そんな街とジャズが寄り添う姿を大阪でも見たいという想いもあり、吉川さんは「ジャズシティ大阪」の幹事長として数々のイベントをプロデュースされています。その中のひとつが、街が丸ごとステージになる「道頓堀ウエスト JAZZストリート」です。

「北は道頓堀から南は千日前通、東は御堂筋から西は四つ橋筋の“道頓堀ウエスト”エリアで、お好み焼き屋、ホテル、地蔵の前など、あちこちでジャズライブをやりました。その中でも、『かね正酒店』という立ち飲み屋でのライブが面白くて、僕らが演奏していると、海外からの観光客が飛び込んできて、もうノリノリで楽しんでくれるんですよ。ニューオーリンズのように、道頓堀でも自由にみんなで楽しむ環境というのが、ちょっとずつ育ってきていますね」

そして昨年の2024年は、“大阪ジャズ発展の年”と言われた1924年から100周年。この記念すべき年の前後に、それを祝うイベントが企画されました。

「大阪のジャズが活性化して100年ということで企画したのが『大阪 ワンハンドレッド ジャズ フェスティバル』。かっこいいビジュアルもつくって、さまざまな場所でさまざまなアーティストにライブをしてもらいました。こういう様々な企画を続けることで、ジャズが大阪の街の“音の風景”になることを目指しています」

ジャズと地域との関わりが、

みんなの心をひとつにする。

大阪でジャズが最初に盛り上がりを見せてから100年経っても愛され続けるジャズ。その魅力はどこにあるのか? 地域の活性化にジャズはどのように関われるのか? ここからは2人に話を聞いていきます。

まずは司会の永倉さんから、大丸心斎橋店のイベント「DAIMARU SATURDAY NIGHT JAZZCLUB」について紹介がありました。毎月、第3・第4土曜日に地下2階の心斎橋フードホールで開催されるジャズイベントで、石井さんはお客として訪れてくださっていました。

「オープンな場所で誰でも気軽にジャズを聴けるから、若い人もお子さんも、たくさんの人が楽しんでいらっしゃいました。演奏を聞きながら、みんながコーヒーやお酒を飲みながら楽しんでいるのは、すごくいいなあと思いました」と石井さん。

続いて、ジャズで街を盛り上げていくには何が大切なのか? 永倉さんが吉川さんに問いかけます。

「大丸さんの企画もそうですが、やはり、音楽を演奏する場所があるということはすごくいいことです。だからミュージシャンも単に演奏するだけでなく、商店街やお店とのコミュニケーションをとりながら地域と関わり、一歩二歩とあちこちでジャズの演奏が聞ける環境が広がっていけばいいなと思います。協賛してくれるスポンサーなども大事。道頓堀の商店街はそういうことをみんなで共有しながら、盛り上がっています」

吉川さんの話を聞いて、「みんなの心をひとつにできること、それがジャズの魅力ですよね」と、石井さんが会場に語りかけます。

「私はジャズが好きで今までやってきましたが、ジャズに救われたというか、音楽仲間がいるから生きてこられたと思うんです。下手の横好きで歌い続けてきたけれど、それを聞いて涙ぐんでくださったり、感情を露にして抱きついてこられたり。やっぱり歌ってすごくいいなと思います」

長いジャズ人生を歩んできた石井さんならではの言葉に、会場で頷きながら聞き入っている人たちも多く見られました。石井さんの言葉に続いて、吉川さんもジャズの魅力について語ってくれました。

「自分が感じるジャズの魅力は、年齢や年代とともに変わってきました。20代の頃に感じたものが、40代、50代になるにつれ、どんどん変わっていく。若い頃はとにかく一生懸命大きな音を出していましたが、歳を重ねるごとにだんだんちょっとずつわかってくる。今は音楽の情報量が格段に増えたので、改めて学び直しているところです。ジャズの魅力の幅がさらに増えてきましたね」

石井さんの歌声と、吉川さんの

クラリネットで心温まるライブ。

ジャズの魅力、ジャズと地域との関わりについての話を終えて、いよいよお待ちかねのライブがはじまりました。ステージには、ギタリストの清舩正好さんも登場。この日はトークショーの会場とあって、ヴォーカル、クラリネット、ギターという最小限の編成です。まず最初に演奏したのは、1932年に発表された『Bei Mir Bistu Shein(素敵なあなた)』。ニューヨークで上演されたミュージカルのために作曲された楽曲です。

スローな曲の始まりからアップテンポに変わると、会場から自然と手拍子が起きます。87歳の石井さんのよく通る声が響き、クラリネットが軽快に音を奏で、会場はさながらジャズクラブのような雰囲気に。曲が終わると、石井さんは、この曲にまつわるエピソードを披露してくれました。

「私が小学校4年生のときに、歌手の丹下キヨ子さんがクレイジー・キャッツといっしょに神戸に来て、この曲を歌ったんですよ。ステージの一番前でずっとかぶりつきで観ていたら、ステージに引っ張り上げられていっしょに歌ったんですよ。『そんなに歌が好きなら、終わるまで待っとき』と言われて、楽屋にも招かれて。鼻の穴の大きい人で、子どもなので怖いもの知らずだから、『おばちゃん鼻の穴大きいなあ』と言ったら、『この子は何言ってるの!』って怒られたんです(笑)」と話し、会場を沸かせます。

2曲目は、1945年、第二世界大戦の終わり頃に発表された曲。『It‘s Been a Long,Long Time(おひさしぶりね)』。石井さんは、この曲への想いを語ります。

「今の時代も戦争をしていますけど、みんなわかっているのに破壊することばかりするのは何でやろうねえ…この曲は、戦争に行ったアメリカ兵の恋人の帰りを待つ女性が、戦争が終わって、あなたがそこに立っているのは信じられないけど、とにかくキスして! という歌詞です」

女性の嬉しいような切ないような感情をなぞるように、しっとりと歌う石井さん。クラリネットも余韻を残し、会場はゆっくりとエモーショナルな雰囲気に包まれました。

続いての『On the sunny side of the street(明るい表通りで)』 は、石井さんにとって阪神淡路大震災のときの辛いながらも希望を見出そうとした思い出とともにある歌でした。

「震災のあと、北野坂のてっぺんから、すべてがつぶれてしまって、人も歩いていない街を見下ろした時に、“何くそー”“やるぞー”と、自分を奮い立たせるためにこの曲を歌いました」

軽やかなカッティングのギターのイントロに続いて歌う歌声からは、石井さんのコメントも相まって、当時の打ちひしがれた街や人を、音楽の力で励ますようなエネルギーが感じられました。

4曲目の『スターダスト(Stardust)』に続いて歌ったラストソングも、石井さんにとって阪神淡路大震災にまつわる曲。アメリカの歌手、パティ・ペイジが歌って大ヒットし、日本でも多くの人になじみがある『Tenessee Waltz(テネシー・ワルツ)』です。この曲は、石井さんにとって生涯忘れられない思い出とともに今に生きています。

「震災後すぐ、被災した市民約100人を前にジャズライブをしたんですね。このとき『テネシー・ワルツ』を歌ったのですが、ライブが終わって帰るときに80代ぐらいのおばあちゃんが『夫との思い出の曲で、ワルツをいっしょに踊ったんですよ』と泣きながら『ありがとう、ありがとう』って言ってくださって。パートナーの方は震災で亡くなられて、お子さんもいないそうで。すぐ車に乗らなければならなかったので『またお会いしましょう』と言って別れて。それから会うことができず、ずっと気になっていました。それが一昨年、北野坂のジャズレストラン『SONE』で歌っているときに、そのおばあちゃんが、私の心の中に現れたんですよ。白いシャツを着てニコニコしていて。もう歌いながら涙が出てきてね。それまで何十年も涙を流して歌ったことなんてなかったんですけど。だからこの曲を歌う時は今でも涙が出ます」

この日も想いを込めて「テネシー・ワルツ」を歌う石井さん。吉川さんのクラリネットも歌声にやさしく寄り添い、心あたたまるステージに会場も大拍手です。

石井さんや吉川さんの長いジャズ人生が凝縮されたようなライブが終わり、おふたりのコメントでステージの締めとなりました。

「皆さん、長生きしましょう! 私も90歳手前ですけど、こんなに素晴らしい舞台にお呼びいただけました。そして今日の音響スタッフには偶然にも長年音楽を一緒にやってきた友人のご子息が参加してくれていたんですよ。長生きすると幸せなことがあるんですから。死んだら終わり。皆さんも1日でも長くがんばってください」という石井さんの言葉に、吉川さんは、「大先輩の北村英治さんから『おい吉川、継続は力だぞ』という言葉をかけていただき、その言葉がずっと心の中にあります。北村さんは96歳まで継続しています。みなさんも長生きしてください!」

貴重なトークとライブにふれた、あっという間の2時間。100年前から関西に根づき続けるジャズは、これからも街を元気にしてくれるに違いないと感じられたイベントでした。

石井順子

1938年神戸市生まれ。幼少期から歌に親しみ、17歳からジャズシンガーとして活動。1950年代には、大阪や神戸のクラブやキャバレーのステージに立つ。1984年からは神戸のジャズバー「ヘンリー」で働き、現在はオーナーとして店を切り盛りする。「神戸ジャズストリート」にも多数出演し、87歳となった今もジャズライブで歌声を披露し続ける。

吉川裕之

1970年の大阪万博の年にジャズクラリネットプレイヤーとして音楽人生をスタート。同年に渡米し、ニューオーリンズなどで演奏活動を行う。帰国後は「South Side Jazz Band」を結成し、トラディショナルジャズを中心に演奏活動をする。「ジャズシティ大阪」の幹事長として、若手の育成や、ジャズを中心にしたイベントプロデュースなど幅広く活躍。

※今回掲載の内容は2025年7月10日現在の情報を掲載しています。

写真/竹田俊吾 取材・文・編集/蔵均 WEBデザイン/唯木友裕(Thaichi) 編集・プロデュース/河邊里奈(EDIT LIFE)、松尾仁(EDIT LIFE)

大阪・関西万博イベントレポート

テーマ:ジャズで関西を盛り上げる

シンガー 石井順子×ミュージシャン 吉川裕之

FEATURE

大阪・関西万博イベントレポート

テーマ:歴史的建築の継承

建築家 永山祐子×建築史家 倉方俊輔

FEATURE

WACHES

時計売場がリニューアル!

3つの軸で、より魅力的に。

NEW OPEN REPORT